記入見本あり!婚姻届のもらい方・書き方・証人や必要書類を徹底解説

婚姻届は、夫婦となる二人にとって大切な書類。

これを提出して受理されることによって、法律的に夫婦と認められることになります。そのため、婚姻届の書き方を知りたいと思う人は多いでしょう。

そこで今回は、婚姻届の書き方についてサンプルを例にご説明します。婚姻届のもらい方や必要書類、証人やサインのもらい方についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

この記事を読めば、婚姻届の書き方が理解でき、スムーズに婚姻届の準備ができるでしょう。

- この記事の内容をざっくり言うと…

- ・入籍に必要なのは婚姻届、本人確認書類、証人サイン、印鑑

- ・婚姻届のもらい方・書類の準備・証人の決め方など入籍準備を解説

- ・婚姻届は戸籍謄本の情報を正確に記載!心配なら事前に役所で確認を

結婚式のプロに無料相談!

選べる4つの相談サポート♪

Hanayume(ハナユメ)の無料相談サポートでは、店舗・オンライン・LINE・電話の4つのサポート方法で相談を受付中!

・結婚式準備をどう進めたらいいかわからない…

・費用を抑えるにはどうしたらいいの?

そんなお悩みを、結婚式のプロに相談してみませんか?

オンラインでの相談は、当日予約もOK。LINEや電話なら予約の必要もないので、思い立ったらすぐに相談できます!

書き方を知る前に!婚姻届の提出に必要な書類・準備

入籍時に必要なものは、婚姻届だけではありません。婚姻届のほかにも、提出したり提示したりしなければならないものがあるのです。

婚姻届の提出にあたって、準備しておくものは次のとおりです。

- 婚姻届

- 本人確認書類

- 旧姓の印鑑

各書類のもらい方や、準備のポイントを解説しましょう。

婚姻届

一般的な婚姻届は役所の窓口でもらえます。書き損じに備えて何枚かもらっておきましょう。

インターネットで配布している自治体もあるため、窓口へ足を運ぶ時間がない場合は利用してみてください。

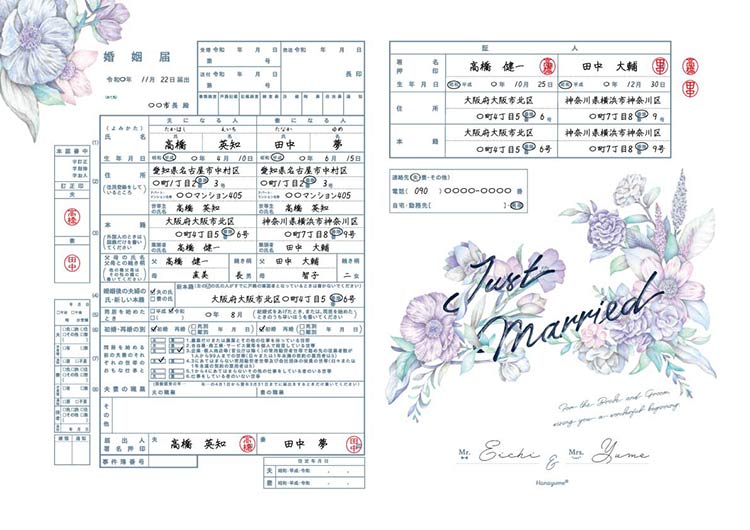

また、オシャレなデザイン婚姻届は、インターネットで購入したり無料で入手したりすることも可能です。

注意点として、婚姻届は機械で読み取るため、デザイン婚姻届などイラストが多すぎる婚姻届は受理してもらえない場合があります。心配な場合は、提出日より前にデザイン婚姻届が使用できるか役所に確認しましょう。

▼シンプルな婚姻届

札幌市役所

▼有料のデザイン婚姻届

婚姻届製作所

▼無料のデザイン婚姻届

ハナユメオリジナル婚姻届

オシャレな婚姻届を無料で入手したい場合は、ハナユメのオリジナル婚姻届がおすすめです!

これから入籍する人必見!

ハナユメオリジナル婚姻届を配布中

ハナユメ会員限定でハナユメオリジナル婚姻届無料ダウンロードを実施中!豊富な種類からお好みのデザインを選んでいただけます♪

ここでしか手に入らないオリジナル婚姻届で、より素敵な入籍日になりますように♪

本人確認書類

婚姻届を提出する際に、本人かどうかを確認するための書類が必要になります。

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、本人確認書類を忘れないよう注意しましょう。

なお、婚姻届を代理人が提出する場合は、窓口に行く代理人の本人確認書類が必要です。

本人確認の具体的な証明の例については、法務省のホームページをご覧ください。

旧姓の印鑑

婚姻届の書き方を把握し、しっかり記入したつもりでも間違いが見つかる可能性もあります。その場で訂正印を押して修正できるよう、二人の印鑑を持参しましょう。

新郎・新婦のどちらか一人で提出する場合も、二人分の印鑑を持参していくと安心です。

戸籍が電子化未対応なら戸籍謄本も必要

戸籍法の一部改正により、2024年3月1日からは本籍地かどうかにかかわらず婚姻届提出時に戸籍謄本の添付が不要となりました。

しかし一部、戸籍の電子化に対応していない戸籍に関しては、今後も戸籍謄本の提出が必要となるため注意してください。

婚姻届を提出する際の必要書類について、より詳しく知りたい人はこちらをご覧ください。

婚姻届の提出日(入籍日)を決める

「婚姻届を提出・受理された日=法律上の夫婦となった日」となります。

入籍日にこだわらない人も見受けられますが、いつ提出するかは二人でしっかり話し合いましょう。

ハナユメの調査※によると、約4割のカップルが「二人の記念日」を入籍日として選んでおり、続いて「お日柄のよい日」「語呂のよい日」が選ばれています。

両親の意見も参考にしつつ、二人にとってベストな入籍日を決めましょう。

※出典:ハナユメ公式Instagramのユーザーアンケート(2021年6月25日取得)回答数:468

誰に証人をお願いするか相談しておく

婚姻届には、結婚する二人のほかに証人2名のサインも必要です。証人をお願いする際は、事前に一声かけておくようにしましょう。

証人は、18歳以上の成人で婚姻の当事者以外なら誰でも大丈夫。

夫側と妻側から一人ずつといった決まりもありません。親・兄弟・友人・知人・会社の上司など、誰にお願いするのか、事前に話し合っておきましょう。

婚姻届を提出する際に、事前準備しておくものが分かったところで、いよいよ婚姻届の記入方法を見ていきましょう。

エスクリ × ハナユメ

特典付きフェアに参加しよう

婚姻届の書き方「見本付き」で解説!婚姻届の書き方例

役所に提出する書類のため、記入が難しそうに感じるかもしれませんが、婚姻届の書き方はそれほど難しくありません。

ここでは、ハナユメのオリジナルデザイン婚姻届を使用した記入見本を参考に、婚姻届の書き方を解説しましょう。

それぞれの項目を詳しく見ていきます。

提出日・あて先

婚姻届を提出する日を記入します。基本的に、この提出日が入籍日になります。

あて先には、婚姻届を提出する役所を記入します。(東京都渋谷区・八王子市・名古屋市中村区…など)

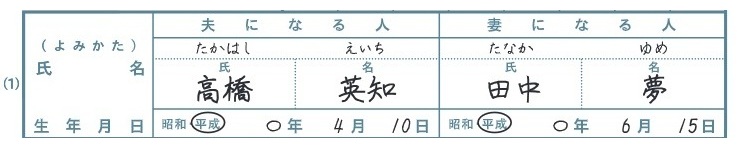

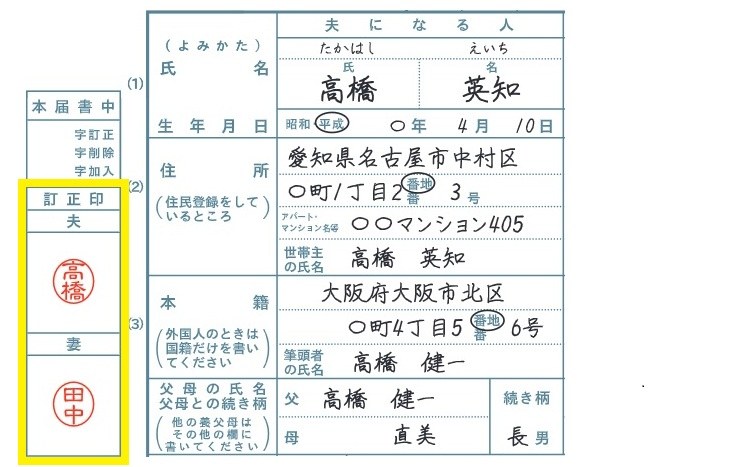

氏名

婚姻届の「夫になる人」「妻になる人」の欄に、二人の婚姻前の氏名(旧姓)を記入します。

戸籍と同じ漢字で記入する必要があるため、旧字体で書かれている方は婚姻届も旧字体を使用してください。なお、提出のときに申し出ることによって、新しい字体に訂正できます。

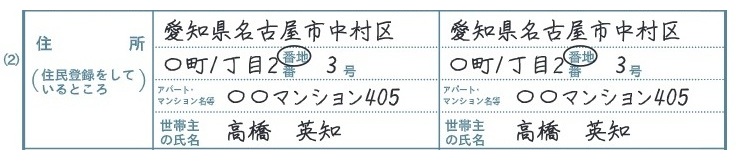

住所

婚姻届を提出する時点の、住民票に記載されている住所と世帯主を記入します。

婚姻届を提出するだけでは住所を変更できないため、引越後に入籍する人は住民票の移動手続きを済ませて新しい住所を記入しましょう。

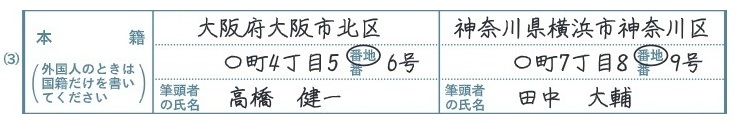

本籍

婚姻届を提出する時点の本籍地と戸籍筆頭者の氏名(戸籍の一番はじめに記載されている人の名前)を記入します。

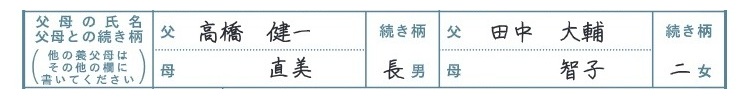

父母の氏名・父母との続き柄

父親の氏名と母親の名前を記入します。

両親が離婚している場合は、離婚前の氏名でなく現在の両親の氏名をそれぞれ記入しましょう。どちらかもしくは両方が亡くなっている場合も記入は必要です。

もしも父母の氏名がわからないときは、戸籍謄本の父母の欄にある氏名を記入します。父親が空欄の場合は、父親の名前を記入しなくて大丈夫です。

続き柄は、長男・長女なら「長」、二男・二女なら「二」、三男・三女なら「三」と、漢数字を記入します。

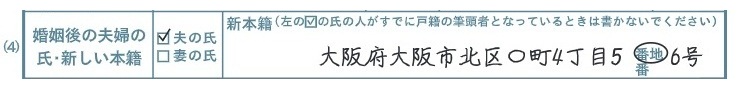

婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

婚姻後に二人が名乗る氏を選択します。

選んだ氏をもともと持っている人が新戸籍の筆頭者となります。あとから変更することはできないので、よく話し合った上で決めましょう。

新本籍は日本国内に実在する住所から自由に決められますが、新居や実家を選ぶ人が多いようです。

選んだ氏の人が分籍や離婚ですでに戸籍の筆頭者になっている場合は、新本籍は空欄のままで構いません。

同居を始めたとき

二人が結婚式を挙げた日、あるいは同居を始めた日のうち、どちらか早いほうの日付を記入します。どちらもまだであれば記入は不要です。

初婚・再婚の別

それぞれの状況にあっているものにチェックを入れ、必要事項を記入してください。

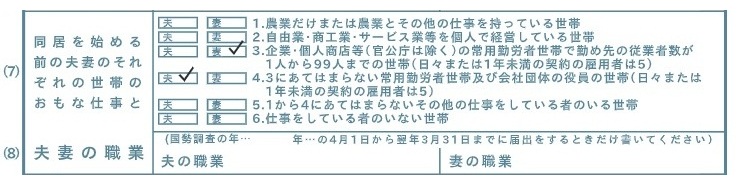

夫婦の職業

同居を始める前の二人の職業を記入します。6つに分類された中から、該当する項目にチェックを入れてください。

なお、6つの分類は以下のようになります。

- 1. 農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

- 2. 自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯

- 3. 企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業員数が1人から99人までの世帯

- 4. 3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の世帯

- 5. 1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者の世帯

- 6. 仕事をしている者のいない世帯

公務員は4に該当するので注意してください。

届出人署名押印

婚姻前の氏名(旧姓)で、本人が署名しましょう。捺印は任意です。

印鑑は、実印登録しているものでなくても大丈夫です。認印は使えますが、ゴム印やシャチハタなどのインク浸透式ゴム印は使えません。

もし元から二人の名字が同じでも、印鑑は別のものを使用してください。

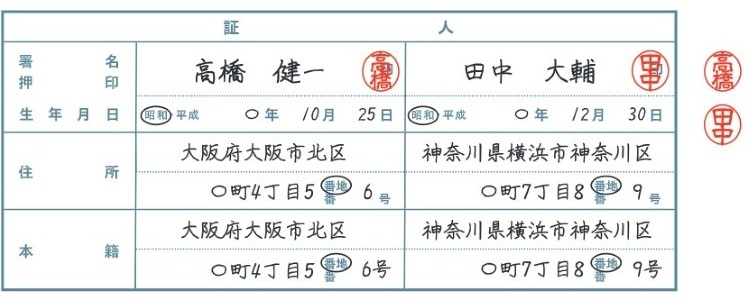

証人

本人に「氏名・生年月日・住所・本籍」を記入、捺印してもらいます。

証人二人の姓が同じ場合は、印鑑はそれぞれ別のものを使用してもらってください。証人欄の右側に捨印を押しておくと、万が一不備があった際も安心です。

連絡先

婚姻届に不備などがあった場合、役所が連絡をとるために連絡先の記入が必要です。役所の業務時間の関係上、昼間に連絡がとれるものとしてください。

勤務先や携帯電話の番号などでも大丈夫です。

訂正印

訂正印欄に押印しておくと、軽微な修正を役所で対応してもらえます。

次章では婚姻届を書く際に気をつけたいポイントをご紹介します。あわせてチェックしてみてください。

変更手続き、忘れてない?

入籍後の手続きガイドを配布中

ハナユメ会員限定で「入籍後の手続きガイド」無料ダウンロードを実施中!

結婚にともなって住所や名字が変わると、様々な手続きが必要。「うっかり忘れて大変なことに…」そうならないよう、必要な手続きをまとめました!

これを読めば、入籍後も安心です♪

婚姻届を書く際に気をつけたいポイント3点

婚姻届に不備や不足があると、最初に提出した日に受理されない場合があります。

希望日に確実に受理してもらえるよう、次の3点について知っておきましょう。

- 住所は正しく!記入前に住民票や戸籍謄本をもらっておくと安心

- 修正テープはNG!間違えたら正しく訂正を

- 事前に役所の窓口で不備がないか確認してもらえる

住所は正しく!記入前に住民票や戸籍謄本をもらっておくと安心

婚姻届に記入する住所は、住民票と同じものでなければなりません。

そのため、住民票に「~丁目~番~号」とされているものを、「○-○-○」と省略すると修正が必要になります。

婚姻届記入前に住民票をもらい、住所の番地が漢数字か英数字か、「丁目・番地」か「○-○」なのかを確認しておくと安心です。

修正テープはNG!間違えたら正しく訂正を

婚姻届を書き損じても、正しく訂正すればすべてを書き直す必要はありません。

訂正する際は、修正テープを使わず次の方法で修正しましょう。

- 該当部分に二本線を引く

- 余白に正しい内容を記入

- 二本線の上に訂正印を押す

もしくは、

- 該当部分に二本線を引く

- 余白に正しい内容を記入

- 婚姻届の欄外、左側に捺印し、「○字追加○字削除」など訂正文字数を記入

「婚姻届に訂正が入るのは嫌」という場合は、書き直しをしても良いかもしれません。

ただし、証人に何度もサインをもらうのは控えるのがベター。二人で記入してから証人にサインをもらいましょう。

事前に役所の窓口で不備がないか確認してもらえる

婚姻届に捨印を押しておけば、役所で軽微な修正に対応してもらえます。

しかし、役所による婚姻届のチェックは年々厳しくなっているため、少しでもミスがあると受理してもらえない場合もあります。

婚姻届を提出したその日に不備があって受理してもらえないということがないよう、事前に役所の窓口で記載内容を確認してもらうと確実です。

婚姻届の書き方を把握して、余裕をもって準備しましょう。次は、婚姻届をスムーズに提出するためのポイントを4つお伝えします。

挙式の時期はいつにすればいいの?延期料やキャンセル料の費用はいくらかかるの?

そんなプレ花嫁さんには、ハナユメLINEでお気軽相談がおすすめ!

空いた時間に無料で相談できる!ハナユメLINEお気軽相談

(※スマートフォンよりご覧ください)

まだ何も決まっていない人も、式場見学に行ってみたけど悩んでいる人も、

結婚式についての不安やもやもやを結婚式のプロに相談できます♪

婚姻届の書き方だけでなく、提出のポイントも抑えてスムーズに!

婚姻届の用意ができたら、あとは提出するだけ。提出のポイントは次の5つです。

- 1.提出先はどこでもいい!

- 2.夜間や休日に提出する場合は、窓口を事前に確認

- 3.提出時のスケジュールに余裕を持つ

- 4.婚姻届は、どちらか一人もしくは代理人でも提出できる

- 5.婚姻届受理証明書をもらっておくと便利!

詳しく説明していきましょう。

1.提出先はどこでもいい!

婚姻届は、住所や本籍地に関係なく、好きな場所で提出できます。

- どちらかの本籍地

- 現住所

- 職場の近く

- 新本籍地

- 国内リゾートウエディングやハネムーン先

- 想い出の場所

など、二人の好きな場所を選びましょう。

デザイン婚姻届の使用を検討している場合は、提出予定の役所へ使用できるか事前に確認しておくと安心です。

遠方の役所で提出する際の注意点

軽井沢や沖縄など、国内リゾートウエディングなら挙式当日に婚姻届を提出することも可能です。

遠方で婚姻届を提出する際は、修正のために再び足を運ばなければならないといったことにならないよう、書類の内容や必要書類をしっかり確認してから当日に臨みましょう。

2.夜間や休日に提出する場合は、窓口を事前に確認

婚姻届は24時間365日提出できますが、開庁時間外は時間外窓口での対応となります。

出張所(支所)では、時間外窓口が設けられていない場合もあるので事前に確認しておくようにしましょう。

また、開庁時間内かどうかにかかわらず基本的には「婚姻届の提出日=婚姻成立日」となりますが、不備があると「受理日(訂正が完了した日)=婚姻成立日」となってしまうため注意してください。

3.提出時のスケジュールに余裕を持つ

婚姻届の記載内容や必要書類に不備がなく、役所の窓口が空いていれば15分程度で受理してもらえます。

しかし、大安や語呂の良い日などはで役所の窓口が混雑し、通常よりも時間がかかることも。結婚式の当日や、仕事の合間など限られた時間の中で提出したい場合は注意しましょう。

時間に余裕をもって入籍日のスケジュールを組んでおくと安心ですね。

4.婚姻届は、どちらか一人もしくは代理人でも提出できる

夫婦となる二人が揃って婚姻届を提出しなければならないわけではありません。どちらか一人、もしくは18歳以上の成人している代理人が提出することも可能です。

本人が提出できない場合は、代理人に本人確認書類を用意してもらい、必要書類を預けて提出してもらいましょう。

代理人を困らせることがないよう、婚姻届や必要書類はしっかり準備してください。

5.婚姻届受理証明書をもらっておくと便利!

婚姻届受理証明書は、婚姻届の提出から新しい戸籍ができるまでの間、二人の婚姻を証明してくれる公的書類。

婚姻届を提出した役所に申請することでもらえ、住民票の名義変更や会社への届け出などに使用できます。

婚姻届受理証明書について詳しくはこちらをご覧ください。

賞状のような厚紙タイプのものや、デザインが入ったものなど、役所によってさまざまな婚姻届受理証明書のデザインがあります。

婚姻届を提出した時点でしか入手できないものでもあるため、結婚の記念としてもらっておくと良いでしょう。

まとめ

いかがでしたか。今回は間違いなくスムーズに婚姻届を提出するために、書き方やポイントについてご紹介しました。

要点をまとめると・・・

・入籍に必要なのは婚姻届、本人確認書類、証人サイン、印鑑

・婚姻届のもらい方・書類の準備・証人の決め方など入籍準備を解説

・婚姻届は戸籍謄本の情報を正確に記載!心配なら事前に役所で確認を

この記事を参考に、ふたりの思い出に残るような婚姻届の提出が出来ると良いでしょう。

婚姻届を出したらいよいよ結婚式場探しも本格的に。結婚式のプロに無料で相談できるハナユメ相談サポートもぜひ活用してみてくださいね。

ハナユメ会員限定!オリジナル婚姻届をダウンロードしよう♪

ハナユメ会員限定で、【ハナユメオリジナル婚姻届】を無料配布中!

ここでしか手に入らない婚姻届で、より素敵な入籍日にしませんか♪

まずは、会員登録をしてマイページからダウンロードしてみよう!

式場のクリップ機能が使えるほか、結婚式準備をお得にする特典チケットが貰えます♪