結納品の準備はどうする?地域や形式によっても異なるので注意!

結納をする事は決まったけれど、結納品はどのように準備すればよいのか分からない人も多いと思います。

結納品といっても、正式結納か略式結納かで準備する内容も変わりますし、関東式・関西式と内容は様々です。

そこで今回はそもそも結納品とはどういったものなのか、また地域や形式別でわかりやすく結納品をご紹介します。

結納について詳しく知りたい人は下記の記事を参考にしてください。

この記事を読めば自分たちがどのように結納品を準備すればいいのか理解することができるでしょう。

- この記事の内容をざっくり言うと…

- ・結納品とは婚約のしるしに両家で取り交わす品物にこと

- ・5品目か7品目の略式結納品を選ぶ人が多い

- ・結納返しは品物を選ぶ人が多く、腕時計が人気

『結婚式準備ノート』を使って

悩める結婚準備をサポート!

結婚にまつわる準備は色々と大変でよくわからない‥と悩んでいませんか?

【結婚式準備ノートでできること】

・先輩花嫁の失敗談が読める

・結婚式までの道のりが知れる

・結婚準備のコツがわかる

結納品とは「婚約のしるしとして両家で取り交わす品物」のこと

結納品とは、「婚約のしるしとして両家で取り交わす品物」のことです。

結納品は内容やしきたりに地域差が大きいのが特徴です。冒頭でもお伝えしたように関東・関西で異なりますし、正式・略式でも異なります。

この章では、よく見られる結納品の中から代表的なものを紹介します。地域や形式の違いで結納品は異なりますので、自分の地域にあったものを選ぶと良いでしょう。

結納品それぞれの意味

結納品について、名称と意味を説明していきます。

・熨斗(のし)

「のしあわび」とも言い、もともとはアワビを薄く伸ばした物です。昔からアワビは貴重な食材とされており、不老長寿を象徴する最高級の品でした。現代では、贈りものに対する祝意も込められています。

・寿恵廣(すえひろ)

一対になった、純白の扇子。扇は末広がりになっていることから、幸せが末永く続くようにという願いが込められています。扇の色が白なのは純粋無垢であることを表しています。

・小袖料(こそでりょう)

結納金のことです。昔は着物の小袖を贈っていたことからそう呼ばれています。地域により、「宝金」「御帯料」とも言われます。

・家内喜多留(やなぎたる)

酒料のことです。関西式では、「柳樽料(やなぎたるりょう)」と呼ばれます。昔は現物の酒樽や一升瓶を贈っていましたが、現在では現金を包むのが一般的になってきています。

・松魚料(しょうぎょりょう)

昔は実際に魚を贈っていたのでこう呼ばれています。「肴料」のことで、お食事代にあたります。関東式では、「松魚料」の代わりに、「勝男武士」を贈ります。

・結美和(ゆびわ)

婚約指輪のことです。縁起の良いおめでたい字をあてています。

・角樽(つのだる)

お酒のことです。地域によっては、「家内喜多留」と同意の場合もあります。

・目録(もくろく)

結納の品目と数を箇条書きにしたものです。地域により、品数に加えるところと加えないところがあります。

・高砂(たかさご)

尉(じょう)と姥(うば)の人形です。白髪になるまで夫婦仲良くという願いが込められています。関西式で用いられるのが一般的です。

・友白髪(ともしらが)

白い麻糸の束です。夫婦とも白髪になるまでという長寿の願いと麻糸のように強い絆で結ばれるようにという思いが込められています。

・寿留女(するめ)

するめイカの干物です。日持ちがすることから幾久しく幸せな家庭を築くようにとの思いが込められています。また、味のある仲の良い夫婦になってほしいという思いも込められています。

・子生婦(こんぶ)

昆布のことです。昆布は強力な生命力と繁殖力があることから、子宝に恵まれ元気な子を授かるようにという思いが込められています。

・勝男武士(かつおぶし)

鰹節のことです。武家の保存食や非常食として常備されていたもので、武運長久の縁起物としての意味があります。

これから入籍する人必見!

ハナユメオリジナル婚姻届を配布中

ハナユメ会員限定でハナユメオリジナル婚姻届無料ダウンロードを実施中!豊富な種類からお好みのデザインを選んでいただけます♪

ここでしか手に入らないオリジナル婚姻届で、より素敵な入籍日になりますように♪

この章では、結納品の数々を紹介してきました。次の章では、結納品について関東式・関西式、正式・略式それぞれ解説していきます。

首都圏の結納品は5品か7品目・関西は5品目が一般的

結納品は奇数で選ぶのが一般的であり、品数が多い方(一般的には9品)が正式です。

地域別にみると、首都圏では5品目と7品目が多く、関西では5品目の場合が多いようです。

次に、関東式・関西式、正式・略式の結納品についてそれぞれ紹介します。

結納品【関東式】

※出典:結納屋さん.com

1.熨斗(のし)

2.目録(もくろく)

3.金包(きんぽう)

4.勝男武士(かつおぶし)

5.寿留女(するめ)

6.子生婦(こんぶ)

7.友白髪(ともしらが)

8.寿恵廣(すえひろ)

9.家内喜多留(やなぎだる)

略式結納品【関東式】

※出典:結納屋さん.com

1.熨斗(のし)

2.目録(もくろく)

3.金包(きんぽう)

4.友白髪(ともしらが)

5.寿恵廣(すえひろ)

結納品【関西式】

1.松魚料(しょうぎょりょう)

2.柳樽料(やなぎだるりょう)

3.小袖料(こそでりょう)

4.寿恵広(すえひろ)

5.高砂(たかさご)

6.熨斗(のし)

7.子生婦(こんぶ)

8.結美和(ゆびわ)

9.寿留女(するめ)

10.目録(もくろく)

ただし、目録は結納品には含まれませんのでご注意ください。

略式結納品【関西式】

※出典:結納屋さん.com

1.松魚料(しょうぎょりょう)

2.柳樽料(やなぎだるりょう)

3.小袖料(こそでりょう)

4.寿恵広(すえひろ)

5.熨斗(のし)

6.目録(もくろく)

ただし、目録は結納品には含まれませんのでご注意ください。

この章では、関東式・関西式、正式・略式について紹介しました。次の章では、結納品の購入相場について確認していきます。

品目により料金が異なる!結納品の購入相場は10~15万円

結納品の品目により料金が異なりますが、相場は10~15万円です。

この章では、結納品を購入できるお店を3つ紹介します。この章を読むことで、結納品を購入できる場所を知ることができるでしょう。

結納品を購入できるお店

結納品を購入できるお店を3つ紹介します。

・百貨店の「高島屋」

百貨店で結納品を購入できると思っていない人も多いと思いますが、「結納品売り場」や「ブライダルサロン」があります。

少し敷居は高いですが、相談しながら購入できますので、安心して準備ができるでしょう。高島屋であれば、本州で20店舗以上展開しているため、広い地域に対応できます。

関東式・関西式どちらにも対応できるので安心です。

・結納品専門店の「中島商店」

結納品について詳しく説明を聞きたかったり、品揃えの良さを求めるならば、結納品専門店も良いでしょう。

中島商店は創業から100年の歴史がある老舗です。東京・新宿にて結納品を中心に数多くの百貨店、結婚式場、ホテルなどで取り扱いがあります。また宮内庁のご祝儀用品にも携わってきた経験と実績があるため、信頼性は高いです。

・ネットショップの「結納屋さん.com」

手軽で、価格を安く購入したい方は、ネットショップがおすすめです。ネットショップで購入するのは不安という方も多いと思いますが、「結納屋さん.com」では、相談用のホットラインも用意されています。

また、関東式・関西式・略式など、各地域にあった結納品を取り扱っています。創業90年、ネット販売18年の実績も安心して購入できるポイントでしょう。

この章では、結納品の購入相場と、購入できるお店について紹介しました。次の章では、結納返しについて解説していきます。

結納返しを行った人は67.3%!品物でのお返しが人気

最初に「結納返し」とは何かを確認しておくと、頂いた結納品に対して御礼と共に、「こちらこそよろしくお願いします」という意味を込めて、お返しをすることです。

ハナユメの調査にいると、結納返しを行った人は67.3%いるという結果がでており、お返しの品は現金や品物が人気です。

この章では、結納返しを品物で行う場合と、飾り結納品として行う場合について解説していきます。この章を読むことで、結納返しの形式について、知ることができるでしょう。

結納返しを品物にした人は腕時計が人気

結納返しに品物を選んだ人には、「腕時計」が人気のようです。27.0%もの人が腕時計を選んでいます。

その他にも、靴、財布、家電などが選ばれています。記念になる品物をお返しできると良いでしょう。

結納返しを飾り結納品として行う場合

結納返しを飾り結納品として行う場合、相手の結納品と同等もしくは控えめにし、相手よりも豪華にならないように注意しましょう。

当日行う場合は事前によく話し合い、結納金に見合ったものを用意するようにしましょう。後日行う場合は、袴料に洋服1着などと明記しておいて、後日品物を用意する方法もあります。

当日行う場合、結納金がいくらかかるのかわかっていれば、結納金の一割を袴料として、酒料・肴料の半額から同額を包みます。酒料・肴料がいくらかわからない場合は、お気持ちを包めば良いでしょう。

この章では、結納返しについて説明しました。次の章では、結納当日を迎えるまでの流れについて解説していきます。

結納当日を迎えるまでの流れ

この章では結納当日を迎えるまでの流れについて説明していきます。結納当日までに準備しておくべきことが分かるでしょう。

日程を決める時の注意点

日程を決めるときの注意点は、双方で相談をして決めることです。

基本的には、結納の段取りは男性がリードして決めていきますが、独断で決めるのではなく、相手方と相談しながら進めるのが失敗をしない第一歩です。

結納式を行う場所は料亭が35.0%と人気

ハナユメの調査によると、結納式を行う会場は料亭が35.0%と人気です。料亭以外では、レストランや結婚式場で行う方もいます。

両家がゆっくり食事をしながら、親睦が深められる雰囲気の会場を選ぶと良いでしょう。両家のアクセスのしやすさや、結納品を飾るスペースにも配慮して会場選びをしましょう。

結納式の服装は両家で格をそろえる

結納式の服装は両家で格をそろえましょう。正式なのは、もちろん正装(男性:礼服、女性:振袖)ですが、略装(男性:スーツ、女性:ワンピース)で臨まれる方もいます。両家で相談して、同程度の服装に揃えるのが自然で良いでしょう。

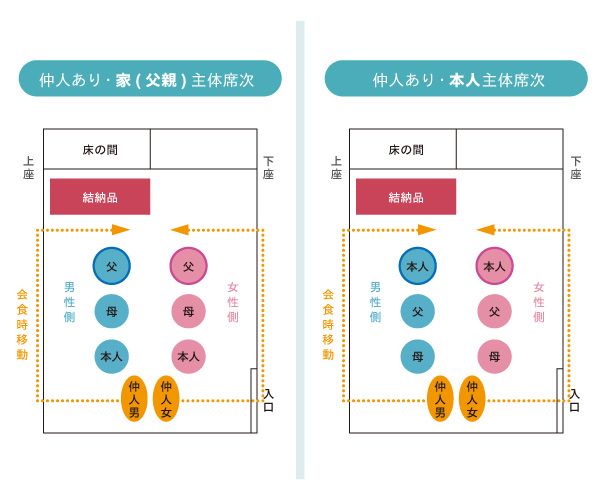

席次は親が主体で行う場合と本人が主体かで変わるので注意

結納式の席次は親が主体で行うか、本人が主体で行うかで変わるので注意が必要です。

上記イラストのように、親が主体で行う場合は、父親が上座に座り、続いて、母、本人の順で着席します。本人が主体で行う場合は、本人が上座に座り、続いて父、母の順で着席します。

どちらが主体であっても、男性側が上座、女性側が下座です。

結納後の結納品はどうする?結婚式まで自宅に飾っておく

結納後の結納品は結婚式までは自宅に飾っておくのが基本です。結婚式がだいぶ先の場合は、結納後数日~1カ月程度飾ったあと、一旦片づけて、結婚式が近づいたら再度飾ると良いです。

結婚式後は処分するもの、使うもの、残すものを分けると良いでしょう。

▼処分するもの

・熨斗(のし)

・金宝包(きんぽうづつみ)

・友白髪(ともしらが)

・水引(みずひき)

・白木台(しらきだい)

処分するときは、「お焚き上げ」といって、お札やお守りなどと同じように神社で焼いてもらうのが良いでしょう。

▼料理などに使うもの

・勝男武士(かつおぶし)

・寿留女(するめ)

・子生婦(こんぶ)

・お酒

▼残すもの

・目録

・寿恵廣(すえひろ)

・高砂(たかさご)人形

・塗りお盆

・結納箱

・風呂敷

今後の生活で使用できるものは取り入れたり、家に飾れる物は飾っておくと良いでしょう。

まとめ

いかがでしたか。今回は結納品についてご紹介しました。

要点をまとめると・・・

・結納品とは婚約のしるしに両家で取り交わす品物のこと

・5品目か7品目の略式結納品を選ぶ人が多い

・結納返しは品物を選ぶ人が多く、腕時計が人気

この記事を参考に、結納品の品数を決める事ができ、スムーズに準備が出来ると良いでしょう。